Eine besonders wichtige Grundlage der saarländischen Eisenindustrie waren die weithin berühmten sog. Sphärosiderite: sphärisch, also kugelförmig gebildete Erzknollen, die im Volksmund als "Lebacher Eier" oder "Lebacher Knollen" bezeichnet wurden. Es handelt sich um brotlaib- oder diskusförmige Gebilde mit Durchmessern bis zu 30 cm und Dicken von ca. 5 cm, die in den Tonen der mittleren Lebacher Schichten, einer grauen Schiefergruppe des sog. Rotliegenden, eingebettet sind. Das Rotliegend in Deutschland wurde in einer ganzen Reihe voneinander getrennter Becken abgelagert, die daher jeweils ihre eigene Sedimentationsgeschichte haben. Entsprechend lassen sich die Sedimente der einzelnen Becken lithostratigraphisch nicht oder nur schwer korrelieren; deshalb wurden für jedes Teilbecken separate Formationen ausgeschieden - hier das Saar-Nahe Becken.

In den "Lebacher Eiern" wurden erstmals Abdrücke von Nadelgehölzen gefunden.

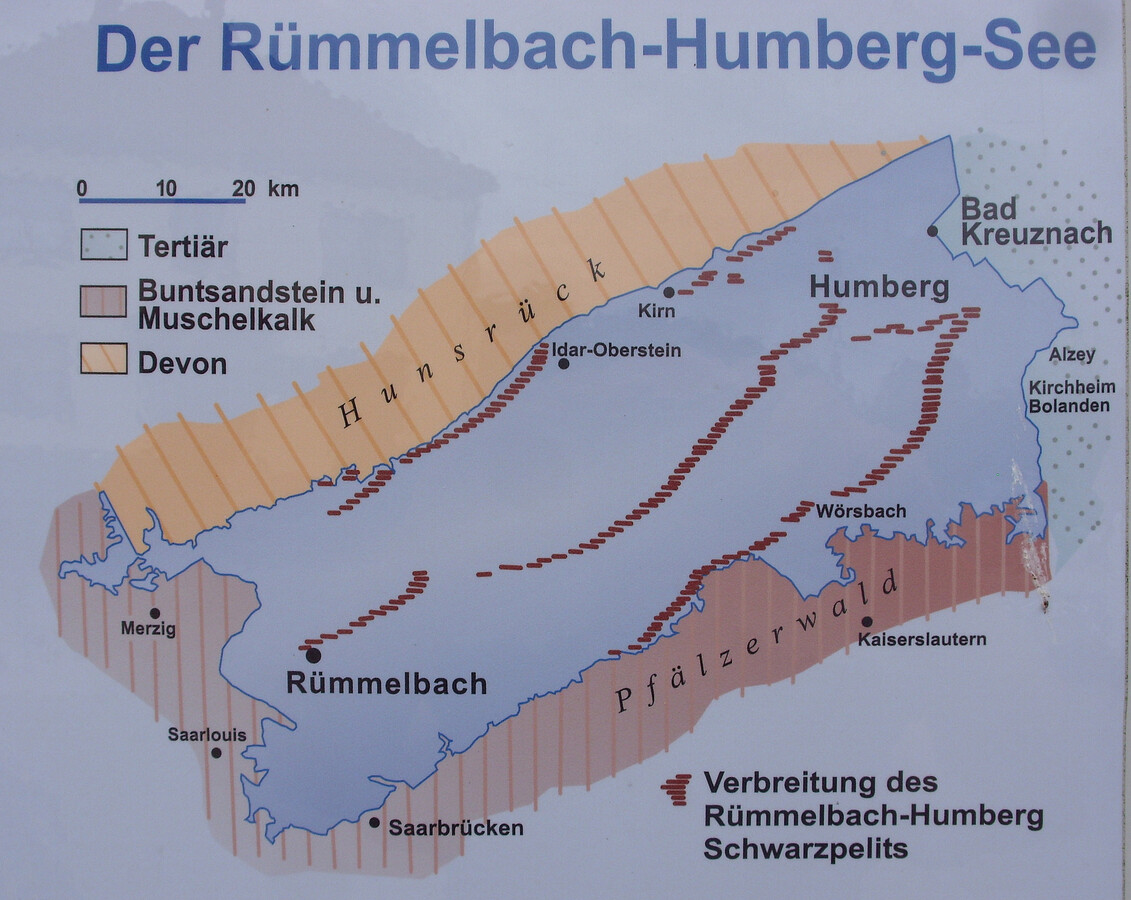

Ferner geht man davon aus, das im Raum Lebach der tiefste Punkt des "Rümmelbach- Humberg-See" war. Hier hatte die ursprüngliche Schlammablagerung fast 150m betragen. So entstand durch Verfestigung eine etwas 30m mächtige Tonsteinschicht.

The „Lebacher Eier“ („Lebach Eggs“) were extracted by means of unregulated open cast mining. “Lebacher Eier” was the name given to lumps of iron ore-bearing limonite derived from clay-rich sediments, the iron content of such lumps sometimes being as high as 28%. They were formed during the “Rotliegend” period of the Permian Era (around 280 to 240 million years ago), and served as the staple raw materials for pre-industrial iron smelting activities in the area.

The „Lebacher Eier“ („Lebach Eggs“) were extracted by means of unregulated open cast mining. “Lebacher Eier” was the name given to lumps of iron ore-bearing limonite derived from clay-rich sediments, the iron content of such lumps sometimes being as high as 28%. They were formed during the “Rotliegend” period of the Permian Era (around 280 to 240 million years ago), and served as the staple raw materials for pre-industrial iron smelting activities in the area.

Geologie

Die "Lebacher Eier" entstanden vor etwa 250 bis 280 Millionen Jahren zur Zeit des Perm. Im Gebiet des heutigen Ortes Lebach im Saarland bis nach Bad Kreuznach erstreckte sich ein weit ausgedehnter Binnensee, der eine Fläche bedeckte, die ungefähr dreimal so groß wie der Bodensee gewesen sein dürfte.

In diesem nicht so flachen See, der durch verzweigte Flusssysteme gespeißt wurde, selbst jedoch keinen größeren Strömungen unterworfen war, fand sich eine gut, durch Funde belegte, Flora und Fauna. Das Klima war nicht mehr so tropisch wie während der vorangegangenen Karbon-Zeit, sondern trockener. Das wiederum führte zur Bildung von lokalen Biotopen, wie sie hier in Form dieses Seebeckens vorlagen.

Absterbende Pflanzen- und Tierteile sanken zu Boden und bildeten den Kern für die Toneisensteinknollen. Koprolithen (Kotsteine)trugen am meisten zur Knollenbildung bei.

Lebacher Ei mit Kotballen eines kleinen Sauriers

Die meisten Konkretionen, im Entstehungsstadium kugelrund, bilden heute ein diskusförmiges Aussehen, entstanden durch enormen Druck über Jahrmillionen. Die Größe kann bis zu 30 cm Länge und bis zu 5 cm Dicke betragen. Oft befinden sich in den netzartigen Schrumpfungsrissen derbe bis kristalline Sulfide. Heute finden wir diesen Knollenhorizont im Unter-Rotliegenden (Autun) und hier speziell in der oberen Lebacher Gruppe, die sich durch graue Tonsteine (Schiefertone und Papierschiefer) auszeichnet (siehe stratigraphische Übersicht). Im Wesentlichen bestehen die Knollen aus gesteinsbildendem Siderit.

Günter LENSCH schrieb 1967 Folgendes: "Im Zentrum der Knolle lag wohl immer ein organischer Rest vor, der bei der Zersetzung im Porenraum des noch nicht verfestigten tonigen Sediments den pH-Wert zur alkalischen Seite hin verschob (Freisetzung von Ammoniak und Aminen). Die dadurch bewirkte Herabsetzung der Löslichkeit der Karbonate führte zu deren Ausfällung, bis die organische Substanz zersetzt war. Es entstanden so, frühdiagenetisch, die flachelliptischen Konkretionen, deren Hauptbestandteile neben Tonmineralien und Quarz vor allem Eisenkarbonat (bis 62%), dann Magnesiumkarbonat und etwas Calcium- und Mangankarbonat sind".

Quelle: Mineralienatlas; Veröffentlichung der Stadtwerke Lebach

Logbedingungen:

1. Wegen ihres Fossilinhaltes waren die Lebacher Knollen weit über die

Landesgrenzen bei Paläontologen und Sammlern belieb.

Gehe an die obige Koordinaten zur Infotafel. Welches Fossil ist dort abgebildet (Bitte den lateinischen Namen)?

2. Die auf der Infotafel ausgestellte Wanderkarte markiert die alten Erzgruben. Man wird sie immer dann wiedererkennen, wenn nicht die rötlich gefärbte Erde, die wir sonst aus unseren Buntsandsteinformationen kennen, zu sehen ist, sondern ein grau gefärbter, sich schmierig anfühlender Tonschieferstein auftaucht. In solchen Schiefersteinnestern kann man in der Regel auch Lebacher Eier finden. Ein solches Schiefersteinnest findet ihr bei N49° 26.515 E6° 55.205! Geht dort hin und messt die breiteste Stelle dieses Schiefersteinnestes!

Sende die Antworten per Mail!

ACHTUNG! Dieses Schiefersteinnest ist an einem steilen Hang. Es ist sehr brüchig - dadurch kommt man schnell ins rutschen. Unten warten Dornen auf euch. Bitte auch nicht Nachts suchen!!!