Liebe Cachegemeinde

Dieser sehr umfangreiche Cache richtet sich in erster Linie an Besucher, Touristen und Cacher, die mehr über die Marktredwitzer Stadtgeschichte wissen möchten.

Geocaching entpuppt sich leider immer mehr zu einer Punktejagd. Je schneller man an einen Punkt kommt, um so besser.

Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders.

Deshalb habe ich diesen umfangreichen Multi ins Leben gerufen.

Ihr könnt diesen Multi auf 2 Arten bewältigen.

1. Ihr geht alle Stationen ab, lernt hierbei sehr viel über die Marktredwitzer Geschichte und ihr habt Euch am Ende das Final regelrecht verdient.

Oder

2. Ihr seid trotzdem Punktejäger. Dann besucht nur die Stationen mit Fragen und kommt auch so zum Final.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beim Event:

Die Suche nach dem heiligen Gral - Topcache 2015

GC648ZK

Wurde dieser Cache von ca 50 Geocachern aus den Landkreisen,

Wunsiedel, Tirschenreuth, Weiden, Bayreuth und Hof

unter 60 nominierten Caches auf den

2. Platz

gewählt.

Hierfür bedanke ich mich recht herzlich.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Geschichte:

Die Stadt Marktredwitz liegt im Tal des Flüsschens Kösseine zwischen Fichtelgebirge und Steinwald, nahe der tschechischen Grenze. Sie hat heute ca. 17000 Einwohner und ist damit die größte Stadt des Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge.

Im Zusammenhang mit einer Schenkungsurkunde des Markgrafen Diepold III wurde Marktredwitz, damals Redwitz, im Jahr 1140 erstmalig erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt bestand bereits eine Pfarrei. Um das Herzstück des Ortes, eine kleine Straßenbefestigungsburg und eine Kirche, entwickelte sich eine Ortschaft entlang der Handelsstraße von Nürnberg nach Eger.

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts gehörte Redwitz zum Einflussbereich des Kloster Waldsassen und wurde 1340 von den Äbten an die Reichsstadt weiterverkauft. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Redwitz zum eigenständigen Gemeinwesen mit Magistratsverfassung und vier Bürgermeistern an der Spitze.

Die zahlreichen Kriege im bayerisch-bömischen Grenzraum hinterließen in Redwitz Spuren, am Stärksten der Dreißigjährige Krieg, den der Redwitzer Bürgermeister Georg Leopold in seiner Hauschronik ausführlich beschrieben hat. 1763 wurde eine österreichische Garnision in Redwitz stationiert. Für die Soldaten stiftete Kaiserin Maria Theresia höchstpersönlich eine Kirche. Sie wurde im Stil böhmischer Landkirchen erbaut und der Heiligen Teresa von Avila geweiht. Als einzige katholische Rokokokirche im Bereich der Sechs Ämter, ist sie heute eine seltene Sehenswürdigkeit der Stadt.

Durch einen Folgevertrag des Wiener Kongresses kam Redwitz 1816 an das Königreich Bayern. Dies bedeutet für die Stadt Verlust traditioneller Verbindungen und wirtschaftlichen Niedergang. Erst mit dem Anschluß an das bayerische Eisenbahnnetz 1875 setzte massiv in die Industrialisierung in Redwitz ein. Zahlreiche Neuansiedlungen sowie der Ausbau ansässiger Unternehmen ließen die Redwitzer Einwohnerschaft innerhalb weniger Jahre um das Doppelte anwachsen.

1970 wurde Redwitz zur Stadt erhoben, der „Markt“-Titel Bestandteil des Ortsnamens. 1919 erreichte Martktredwitz die Kreisfreiheit. Einen entscheidenden Einschnitt in der Geschichte der Stadt bedeutete das Ende des Zweiten Weltkrieges. Der „Eiserne Vorhang“ an der Grenze zur Tschechoslowakei und der Zonengrenze versetzten Marktredwitz ebenso wie die gesamte Region Nordostoberfranken an den Rand der westlichen Welt. Gleichzeitig fanden zahlreiche Heimatvertriebene in Marktredwitz ein neues Zuhause. Mit dem Egerland-Kulturhaus und dem regelmäßig stattfindenden Egerlandtagen wurde die Stadt besonders für die Egerländer zum symbolischen Ersatz für die verlorene Heimat.

Durch die Gebietsreform 1972 wurde Marktredwitz Bestandteil des Landkreises Wunsiedel und erhielt den Status der Großen Kreisstadt. Gleichzeitig erweiterte sich das Stadtgebiet um sieben bis dahin eigenständige Gemeinden.

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei der Stadt Marktredwitz und dem Fremdenverkehrsbüro, die mir erlaubt haben die Texte aus dem Flyer „Historischer Stadtrundgang“ zu verwenden.

An jeder Station befindet sich in der Regel ein Informationsschild zu den jeweiligen Orten.

Momentan sind die Stationen 14 und 20 leider ohne Hinweisschild.

Der Cache führt Euch quer durch Marktredwitz, aber auch durch eine öffentliche Parkanlage, die nur von 9-18 Uhr im Winter und von 9-20 Uhr im Sommer geöffnet ist.

Die maximale Wegstrecke (alle Stages) beträgt ca. 7 km und bedarf eines Zeitaufwandes von ungefähr 2 - 3 Std.

Bei beiden Strecken handelt es sich um einen Rundweg.

Koords – Final

>>> nur lösbar, während der angegebenen Öffnungszeiten der Parkanlage! <<<

N 50º 00. (Frage 1 xFrage 2 x Frage 5) - Frage 6 (BW aller Buchstaben) - Frage 10 (BW aller Buchstaben) - Frage 8 - Frage 3

E 012º 05. (Frage 7 : Frage 4) weiterrechnen mit der abgerundeten ganzen Zahl!

+ Frage 9 + Frage 11 + (2 x zweistellige QS Frage 7)

Um Euch vielleicht die Sache noch etwas zu erleichtern stelle ich das Listing

zum ausdrucken ohne Bilder als PDF-File zur Verfügung.

Achtung: Du bist gerade dabei, eine Datei herunterzuladen, die weitere Informationen enthält, um den Geocache zu finden.

Als Geocache-Besitzerin/Geocache-Besitzer versichere ich, dass diese Datei sicher ist.

Sie wurde weder von Groundspeak, noch von einer Reviewerin/einem Reviewer auf schädlichen Inhalt überprüft. Du lädst diese Datei auf Dein eigenes Risiko herunter:

<<Klick mich>>

Stage 1 – MARKT - N 50° 00.058 E 12° 05.133

1140 wurde Redwitz erstmals urkundlich als Pfarrort genannt. Im Schutz der 1251 erwähnten Burg entwickelte sich entlang der alten Handelsstraße eine Kaufmanns und Handelssiedlung. Die 1384 das Egerer Stadtrecht erhielt. Die Häuser stehen fast alle traufseitig zur Straße. Sie wurden nach dem letzten großen Stadtbrand von 1836 in Stil des Biedermeier wieder aufgebaut. Der westliche Teil der Südzeile wurde nach 1900 erneuert und zeigt vor allem Elemente des Historismus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 2 – BRUNNENLÖWE - N 50° 00.058 E 12° 05.133

Vor dem historischen Rathaus links steht auf einem Brunnen der „Brunnenlöwe“, ein typisches Zeugnis barocker Egerer Bildhauerkunst. Er wurde 1739 von dem Egerer Bildhauer Peter Anton Felser aus grauem Sandstein gefertigt.

Die Figur stellt das Wappentier Böhmens dar und hält eine Barockkartusche mit den Wappenschilden von Marktredwitz und Eger. Bis Ende des 19. Jahrhunderts schmückte er den Hauptbrunnen im Markt; heute ist er das Wahrzeichen der Stadt und ein Symbol der Zusammengehörigkeit von Marktredwitz und Eger.

Frage 1:

Wieviele Musterfelder umgeben den Brunnenkorpus?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 3 - HISTORISCHES RATHAUS - N 50° 00.067 E 12° 05.155

Das Historische Rathaus entstand nach Erhalt der Marktrechte im Jahre 1384. Die ehemalige Burganlage wurde umgebaut, der Torturm und der Ostturm in den Rathauskomplex einbezogen.

Die heutige Form mit dem markanten Erker erhielt es 1591/92. Damals wurden im Erdgeschoss die Brot- und Fleischbänke eingerichtet und das Obergeschoss als großer Tanzsaal gestaltet. Ende der 1970er Jahre wurden bei einer umfassenden Renovierung umfangreiche Teile des Gebäudes erneuert. Es beherbergt heute die Tourist Information und die Sitzungssäle des Stadtrates.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 4 - ST.-BARTHOLOMÄUS-KIRCHE - N 50° 00.071 E 12° 05.141

Seit 1140 ist die Existenz einer Pfarrei in Redwitz urkundlich belegt. Um 1384 wurde auf den Fundamenten einer früheren Schlosskapelle eine Pfarrkirche errichtet.

Der spätgotische Chor stammt aus dem späten 15. Jahrhundert und zeigt aufwändig gestaltete Deckenfresken, ein Sakramentshaus von 1490 und eine Renaissancekanzel von 1613. Das Langhaus wurde laut einer Datierung an der spätgotischen Vorhalle um 1500 errichtet und 1522 im Frührenaissancestil gewölbt. Der Kirchturm wurde nach dem Stadtbrand von 1822 klassizistisch wieder aufgebaut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 5 - LUG-INS-LAND - N 50° 00.085 E 12° 05.144

Dieser Turm diente als Bergfried der 1251 erstmals genannten Burg Redwitz. Er ist der letzte erhaltene Bauteil der Burg und das älteste Profanbauwerk der Stadt.

Die Anlage war Sitz der Familie von Redwitz und dürfte zur Straßensicherung gedient haben. Wie bei den meisten mittelalterlichen Bergfrieden befand sich der ursprüngliche Eingang in halber Höhe des Turms. Im Mauerwerk haben sich einige romanische Spolien erhalten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 6 – GEDÄCHTNISBRUNNEN - N 50° 00.082 E 12° 05.159

Der Gedächtnisbrunnen im evangelischen Pfarrhof wurde auf Initiative der evangelischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus 1922 errichtet.

Planung und Umsetzung übernahmen der Marktredwitzer Baumeister Carl W. Sievert und der Bildhauer Straubert aus Nürnberg. Die Figur auf dem Brunnen zeigt einen sterbenden Soldaten in kauernder Stellung, der mit der rechten Hand sein Schwert umklammert. Das Denkmal symbolisiert die Trauer und Niedergeschlagenheit nach den Schrecken des ersten Weltkrieges.

Frage 2:

In der Nähe des Gedächtnisbrunnens befindet sich ein Kunstobjekt.

In wievielen Sprachen steht dort das Wort „Frieden“?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 7 - EVANGELISCHER PFARRHOF – N 50° 00.102 E 12° 05.163

Der evangelische Pfarrhof wurde 1822 durch einen großen Stadtbrand zerstört. 1825 entwarf der Wunsiedler Baumeister Johann Ritter Pläne für den Wiederaufbau.

Aber erst in den Jahren 1840/41 wurde das Gebäude in seiner heutigen Form durch den Zimmermeister Wolf Adam Mühlhöfer mit leichten Abweichungen vom Ursprungsplan errichtet. Es war auf zwei Pfarrämter und vier Schulen ausgerichtet. Heute beherbergt es das Pfarramt, die Pfarrerwohnungen und den Gemeindesaal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 8 - KIRCHPARK – EHEMALIGER FRIEDHOF - N 50° 00.131 E 12° 05.146

1603 entstand der erste Friedhof außerhalb der Stadtmauer. Bis 1901 diente er als evangelischer Friedhof, 1953 wurde er in eine Grünanlage umgewandelt.

An der Westseite ist noch ein Teil der alten Friedhofsmauer erhalten. An den Friedhof erinnern das klassizistische Grufthäuschen, 1825 als Grablege der Familie von Glass erbaut, und die Grabdenkmale. Die kunstvoll gestalteten Epitaphien entstanden im Zeitraum 16. bis 19. Jahrhundert und sind zumeist aus Wunsiedler Marmor gefertigt. Sie erinnern an Adelige, Mitglieder vornehmer Familien, Handwerksmeister oder Geistliche.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 9 - ZENTRALSCHULHAUS - N 50° 00.150 E 12° 05.163

Das ehemalige evangelische Schulhaus, heute Zentralschulhaus, wurde 1907/08 nach Plänen von Emil Leykauf aus München erbaut. Im Untergeschoss befand sich ein öffentliches Dusch- und Wannenbad.

Während des Dritten Reiches wurde es in „Hans-Schemm-Schule“ umbenannt, am Ende des zweiten Weltkrieges diente es als Lazarett. Die stark gestiegenen Schülerzahlen der Nachkriegsjahre erforderten 1951 eine Erweiterung nach Norden. 1982 bis 1989 erfolgte eine umfassende Sanierung des Zentralschulhauses, dabei wurde eine Pausenhalle im Winkel zwischen den Flügeln und im Osten ein Trakt für die Fachräume angebaut.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 10 - GLASSCHLEIF - N 50° 00.191 E 12° 05.124

Im Jahre 1887 gründete das Fürther Glasunternehmen Seligmann Bendit & Söhne eine große Niederlassung in Marktredwitz. Die Fabrik bestand zunächst aus einer Glashütte und wurde in den Jahren 1912 bis 1913 um eine 67x31 m große Schleif- und Polierhalle erweitert.

Nach Plänen des Fürther Architekten Jean Voigt errichtete der Marktredwitzer Bauunternehmer Friedrich Mühlhöfer die Halle mit einem großen geschwungenen Giebel und Jugendstilelementen. Die freitragende Dachkonstruktion lieferte die Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg MAN. Nachdem Bendit 1932 die Flachglasproduktion einstellen musste, wurde die Halle unterschiedlich genutzt, unter anderem für industrielle Kriegsauslagerungen, später durch die Vereinigten Schleif-und Polierwerke. Zuletzt war darin der städtische Bauhof untergebracht.

Seit Jahren plant die Stadt Marktredwitz, dieses Industriedenkmal in eine Veranstaltungs- bzw.Konzerthalle umzubauen.

Leider fehlt es der Stadt momentan an finanziellen Mitteln um dieses Projekt umzusetzen. Große Hoffnungen setzen die Marktredwitzer Bürger auf ihren neuen Oberbürgermeister Oliver Weigel, der seit seinem Amtsantritt 2014 in Marktredwitz schon sehr viel bewegte.

Vielleicht sieht sie irgendwann ja mal so aus:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 11 - ERICH-KÄSTNER-SCHULE - N 50° 00.193 E 12° 05.108

Das frühere katholische Schulhaus wurde 1911 nach Plänen des Münchner Architekten Emil Leykauf erbaut.

Hintergrund war das stetige Anwachsen des katholischen Bevölkerungsanteils während der Industrialisierung. Gegen Ende des zweiten Weltkrieges wurde das Schulhaus als Lazarett genutzt und trug auf dem Dach ein deutlich sichtbares Kreuz. Bis zur Aufhebung der Konfessionsschulen war es wieder katholisches Schulhaus. Heute befindet sich hier das private sonderpädagogische Förderzentrum.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 12 - KINDERHORT - N 50° 00.067 E 12° 05.155

Dieses Gebäude war in Marktredwitz lange Zeit als „Gelbes Schulhaus“ bekannt. 1892 für die zahlreichen katholischen Schulkinder aus Redwitz und Umgebung errichtet, wurde es trotz baulicher Erweiterung schnell zu klein und diente als Ausweichraum für andere Schulen.

1936 wurde hier die Lesestube der ersten Stadtbücherei eröffnet. In den 1960er Jahren beherbergte es die Mittel- oder Realschule sowie weitere Klassen unterschiedlichster Schultypen. Seit 1990 befindet sich hier der Kinderhort St. Bartholomäus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 13 – EHEMALIGE LANDESZENTRALBANK - N 50° 00.206 E 12° 05.245

Im Jahre 1933 erwarb die Reichsbank ein Grundstück aus dem Besitz der Firma S. Bendit & Söhne und errichtete hier eine neue Filiale.

Zuvor befand sie sich seit 1900 im Bauer‘schen Stiftungshaus in der Bahnhofstraße und ab 1907 in einem Gebäude an der Waldershofer Straße. In der Nachkriegszeit übernahm die Landeszentralbank (Filiale der Deutschen Bundesbank) diesen Standort. Nach Schließung dieser Bundesbankniederlassung dient es als Büro- und Geschäftshaus. Das zweigeschossige Gebäude besitzt ein allseitiges Walmdach. Auf die Funktion als Filiale der Reichsbank weist der auf einer Säule an der Straßenecke sitzende steinerne Adler hin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 14 - KATHOLISCHES VEREINSHAUS - N 50° 00.206 E 12° 05.248 ( an diesem Objekt befindet sich keine Infotafel)

1906 eröffnete Fritz Greger im Nordosten der Stadt ein Lokal, das durch Baumeister Friedrich Mühlhöfer errichtet und nach seinem Betreiber „Greger’sches Vereinshaus“ genannt wurde. Die Gäste kamen vor allem aus den katholischen Glasarbeiterfamilien der Umgegend.

1911 wurde es an den Katholischen Männer- und Arbeiterverein verkauft, 1912 um einen Festsaal erweitert. Heute befindet es sich im Besitz der Katholischen Kirchenstiftung St. Josef. Blickfang der Fassade bildet die gebrochene südwestliche Ecke, die in einem turmartigen Aufsatz mit Glockenhaube endet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 15 - STÄDTISCHE TURNHALLE - N 50° 00.194 E 12° 05.251

Zum Zentralschulhaus war bereits 1908 der Bau einer Turnhalle geplant. Infolge des ersten Weltkrieges wurde sie erst Anfang der 20er Jahre nach Plänen des Leipziger Architekten Richard Edler realisiert.

1924 konnte die Städtische Turnhalle, die auch als Veranstaltungs-, Fest- und Konzerthalle dient, feierlich eröffnet werden. Besonders erwähnenswert ist die Holzdecke des Turnsaals, die in Form einer Korbbogentonne gestaltet ist.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 16 - ENSEMBLE BERGSTRASSE - N 50° 00.144 E 12° 05.280

Die Bergstraße ist die wohl älteste Reihenhaussiedlung von Marktredwitz. Sie wurde ab 1896 nach einheitlicher Planung des Baumeisters Friedrich Mühlhöfer errichtet, der die gleichartigen Häuser wohl auf eigene Rechnung erstellte und sie zu günstigen Bedingungen weiterverkaufte oder vermietete, ein frühes Beispiel von privat initiiertem sozialen Wohnungsbau.

Die Nordseite der Bergseite weist eine einheitliche Reihe lückenlos aneinander schließender Traufseithäuser mit jeweils einer hohen stichbogigen Haustüre und drei Fensterachsen auf. Die monotone Reihe der gänzlich schmucklosen Häuser ist ein charakteristisches Zeugnis des Arbeiterwohnhausbaues der Jahrhundertwende. Die Südseite der Bergstraße wurde später und etwas differenzierter bebaut.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 17 – SEILERGRABENTURM - N 50° 00.122 E 12° 05.224

Dieses Türmchen besteht aus Bruchstein. Das Obergeschoss zeigt teilweise Fachwerkelemente und trägt einen Spitzhelm als Dach.

Es stand bereits außerhalb der mit Mauer und Graben bewehrten Befestigung, die hier dem Verlauf des Seilergrabens folgte. Vermutlich diente es als vorgezogene Verteidigungsanlage vor der eigentlichen Stadtmauer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 18 - NEUES RATHAUS - N 50° 00.085 E 12° 05.286

Das Neue Rathaus wurde 1794 durch Wolfgang Caspar Fikentscher, Begründer der Chemischen Fabrik und Redwitzer Bürgermeister, als Wohnhaus außerhalb des Mauerrings errichtet.

Der klassizistische Entwurf stammt von dem Wunsiedler Baumeister Carl Johann Ritter. Im August 1822 besuchte Goethe den Markt Redwitz und wohnte hier. 1930 wurde das Haus von der Stadt gekauft und dient seither als Sitz der Stadtverwaltung.

Frage 3:

Wann genau wohnte Johann Wolfgang von Goethe im heutigen Neuen Rathaus?

(Summe der Tage z.B. 2.-4. April = 6)

- 13. – 18. August 1822

- 14. – 19. August 1822

- 12. – 19. August 1822

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 19 – STADTMAUERTÜRMCHEN - N 50° 00.052 E 12° 05.243

Das Stadtmauertürmchen ist ein Überrest der Befestigungsmauer. DieBefestigung bestand aus der Stadtmauer, die durch drei Tore sowie dem Friedhoftürchen im Norden unterbrochen wurde.

Zwölf Mauertürmchen dienten als zusätzliche Befestigung und zur Abwehr von Angreifern. Die Inschrift über der Eingangstür mit der Jahreszahl 1551 weist auf den Erbauungszeitraum hin. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Mauer erneuert und aufgestockt. 1987 wurde der Turm renoviert.

Frage 4:

An diesem schönen Stadtmauertürmchen befindet sich eine Holztreppe.

Wieviele Stufen mußt Du steigen um nach oben zu kommen?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 20 - CHEMISCHE FABRIK - N 50° 00.000 E 12° 05.156

In der Flussaue zwischen der Altstadt und dem Kösseinebach errichtete 1788 Wolfgang Caspar Fikentscher ein Laboratorium, später die „Chemische Fabrik Marktredwitz“.

Schon seit Ende des 18. Jahrhunderts beschäftigte man sich hier mit der Herstellung von Produkten auf Quecksilberbasis. 1822 besuchte Johann Wolfgang von Goethe die Fabrikantenfamilie und die Fabrik. Wegen Umweltbelastungen wurde sie 1985 geschlossen und das Gelände in den Folgejahren aufwändig saniert. 1999 eröffnete das Kösseine-Einkaufs- Center auf dem alten Firmengelände.

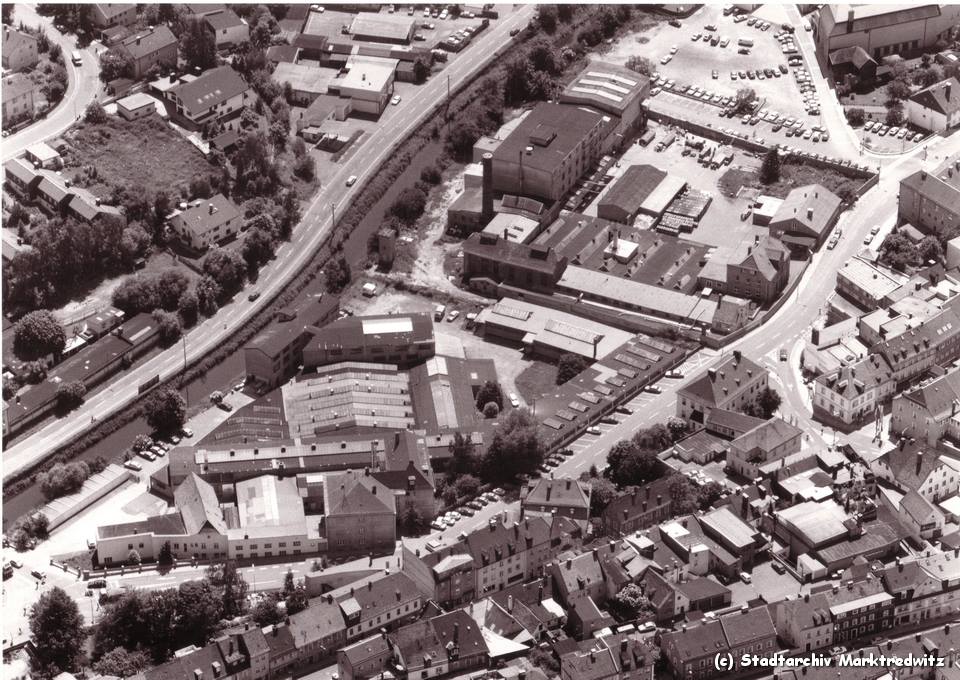

Im unteren Teil des Bildes sieht man die frühere Fa. Stella, die Ihre Produktion 1994 nach Schwarzenbach a.d. Saale verlegt hat.

Im oberen Teil sieht man die Chemische Fabrik Marktredwitz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 21 - TROGLAUER-MÜHLE - N 49° 59.944 E 12° 05.193

1541 wurden erstmals die Mühle und der Müller namens Troglauer urkundlich erwähnt. 1562 ist von einem Hans Troglauer die Rede. Sein Sohn Georg beging 1620 eine folgenreiche Mordtat.

Er erschoss aufgrund von Wasserrechtsstreitigkeiten von einem Fenster aus seinen Konkurrenten, den Burger-Müller. Infolge des Prozesses musste die Mühle verkauft werden. Sie kam 1639 an die Familie Jahn, auf die das dekorative, gut erhaltene Egerländer Fachwerk zurückgeht. Seit 1734 ist die Mühle im Besitz der Familie Rieß, die bis 1986 den Mühlenbetrieb aufrechterhielt.

Frage 5

Wieviele Fenster befinden sich in dem noch sehr gut erhaltenen Fachwerkgiebel?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 22 - DÖRFLASER BRÜCKE MIT 50. BREITENGRAD - N 49° 59.932 E 12° 05.217

Am Ort der Dörflaser Brücke befand sich schon im Mittelalter eine alte Flussüberquerung, zunächst als Furt, später in Form von zwei Brücken über den eigentlichen Kösseinelauf und den abgezweigten Mühlbach. Hier verlief die Handelsstraße nach Süden.

Bei der Flussregulierung in den 1930er Jahren wurde eine Brücke erbaut, die 1988 durch einen Neubau ersetzt wurde. Den Verlauf des 50. Breitengrades symbolisiert eine Bronzetafel im Geländer. An die jahrhundertelang bestehende Grenze zwischen dem egerischen und markgräflichen Gebiet erinnert die Stele neben der Brücke.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 23 – GERBERHAUS - N 49° 59.919 E 12° 05.244

Das Haus mit den großen Trockenböden im Dachgeschoß wurde um 1780 durch den Dörflaser Rotgerbermeister Arzberger errichtet. Im Erdgeschoss befanden sich Milchgruben und die Fleischbänke der Dörflaser Metzger.

Im Jahre 1985 wurde das Haus von der Stadt Marktredwitz erworben und bis 1988 grundlegend saniert. Seitdem dient es dem Fichtelgebirgsverein, Ortsgruppe Marktredwitz, als Vereinsheim. Vor dem Haus liegt im Pflaster ein Steinkreuz, der „Mordstein“, der an den blutigen Streit zwischen Troglauer- und Burgermüller erinnert.

Heute nutzt der Fichtelgebirgsverein dieses Gebäude als Vereinsheim.

Frage 6:

Was befindet sich an der Gebäudeseite, links neben dem Eingang?

- ein ehemaliger Stall

- ein Denkmal des Fichtelgebirgsvereins

- ein Brunnen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 24 – ZIPPROTHPLATZ - N 49° 59.903 E 12° 05.269

Dieser Platz wurde nach dem Dörflaser Bürgermeister und Ehrenbürger Karl Zipproth benannt, der im Haus Nr. 5 als letzter Textilhersteller einen Verlagsbetrieb unterhielt.

Die Ostzeile des Platzes entstand nach dem Brand von 1843 auf zurückgezogener Baulinie. Die Häuser auf der Westseite wurden im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts umgebaut. Im Südosten steht das Gasthaus zum Goldenen Löwen, im Nordosten das Gerberhaus. Seinen heutigen Charakter erhielt der Zipprothplatz erst durch eine Neugestaltung im Jahre 1991, für die auch zwei Häuser weichen mussten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 25 - GOLDENER LÖWE - N 49° 59.907 E 12° 05.295

Im Jahre 1609 errichtete Hieronymus Ludwig von Sparneck unter Einbeziehung spätmittelalterlicher Vorgänger bauten einen Adelssitz.

Nach dem dreißigjährigen Krieg baute die Familie Hagen das Anwesen zur größten Brauerei der Gegend aus. In den Jahren 1780 bis 1783 erfuhr der Komplex eine spät barocke Umgestaltung. Ein großer Brand machte 1843 eine Erneuerung des Daches notwendig; 1902 wurde der Saal erweitert. Im Innern befinden sich spätmittel alterliche Gewölbe, Holzdecken aus der Renaissance und ein spätbarocker Festsaal.

Die Einrichtung, der in diesem Gebäude befindlichen Gaststätte, ist eine der ältesten dieser Art in Bayern.

Frage 7:

Welche Jahreszahl steht neben dem Wappen?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 26 - BENKER/SEIDEL-VILLA - N 49° 59.840 E 12° 05.239

Der bekannte Münchner Architekt Emanuel von Seidl schuf in den Jahren 1907 bis 1909 für den Textilunternehmer Kommerzienrat Carl Benker eine Villa, in die er das bestehende Wohnhaus der Familie baulich integrierte.

Besonders prägnant ist das hohe Mansarddach. Der nach Süden gelagerte Anbau hat einen Krüppelwalm und einen geschweiften Giebel. Emanuel von Seidl, mit Benker befreundet und durch gemeinsame Hausmusik verbunden, gestaltete auch die Innenausstattung der Villa mit Gesellschaftsräumen, Musikzimmer, Salon, Jagdzimmer und Bibliothek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 27 –MEISTERHAUS - N 49° 59.840 E 12° 05.174

Das Haus mit der mächtigen Tordurchfahrt wurde 1834 durch den Rotgerbermeister Arzberger errichtet, der darin später auch eine Leimfabrik betrieb.

Danach gehörte es der Mechanischen Buntweberei Joh. Benker KG, die darin ihre Angestellten unterbrachte. Im Zuge der grenzübergreifenden Gartenschau Marktredwitz und Eger (Cheb) im Jahre 2006 wurde das Haus grundlegend renoviert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 28 - BENKER-AREAL - N 50° 59.816 E 12° 05.184

Die Mechanische Buntweberei Johann Benker KG wurde 1812 in Dörflas gegründet. Zwischen 1872 und 1910 entstand in mehreren Bauabschnitten ein umfangreicher Fabrikkomplex, der zeitweilig mehr als 1000 Beschäftigten Arbeit bot.

In der Johann Benker KG wurden Baumwollstoffe aller Art gefertigt, zuletzt vor allem hochwertige Tischwäsche. Anläßlich der Gartenschau 2006 wurden Teile der leerstehenden alten Websäle von 1880/90 zu Ausstellungshallen umgestaltet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 29 – AUENPARK - N 49° 59.803 E 12° 05.075

2006 feierte die Bevölkerung den ganzen Sommer die Grenzenlose Landesgartenschau Marktredwitz – Cheb/Eger. Seitdem genießen Einheimische und Besucher den Auenpark mit See, Wasserspielplätzen, Terrasse und Aussichtsturm.

Ein Förderverein betreut zusammen mit den Stadtgärtnern die Anlagen. Jedes Jahr feiern Einheimische und Gäste den Geburtstag des Geländes mit einem großen Feuerwerk. Ein Familientag und kulturelle Höhepunkte ergänzen das Sommer-Programm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 30 – BURGERMÜHLE - Koords: N 49° 59.751 E 12° 05.130

Die Mühle wurde um 1618 von Hans Burger, Exulant ausTirschenreuth, in Dörflas erbaut.

Das Wasser für seine neue Mühle leitete er in einem Graben vom Ödweißenbach ab und schmälerte dadurch die Wasserkraft der etwas weiter unten gelegenen Troglauer Mühle. Der daraus entstandene Müllerstreit endete 1620 für Hans Burger tödlich; er wurde auf dem Zipprothplatz von seinem Kontrahenten Hermann Troglauer erschossen.

Die Mühle befand sich später im Besitz der Familie Nothhaft und kam 1828 in den Besitz der Familie Lippert. Der Mühlengang wurde 1910 eingestellt. Ein angegliedertes Sägewerk arbeitete bis in die 1980er Jahre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 31 – ÜBERSCHAUBAR - N 49° 59.803 E 12° 05.075

Zur grenzübergreifenden Gartenschau Marktredwitz und Eger (Cheb) im Jahre 2006 wurde auf dem Kesselhaus der ehem. Mech. Buntweberei Joh. Benker KG eine Aussichtsplattform mit Treppenanlage errichtet.

Von der Überschaubar hat man einen schönen Blick auf das Gelände, die Stadt und den Hausberg Kösseine.

Frage 8:

Wieviele Stufen (alle) führen zur „Überschaubar“?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 32 - DREI-BÖGEN-BRÜCKE - N 49° 59.661 E 12° 04.928

Nachdem Redwitz bereits 1878 an die Eisenbahnlinie von Kirchenlaibach nach Holenbrunn angeschlossen worden war, erfolgte von 1880 bis 1882 der Bau einer Redwitz und Dörflas südlich umfahrenden Bahnlinie nach Wiesau.

Im Grenzbereich zwischen Dörflas und Waldershof wurde über dem begradigten und verlegten Kösseinebach eine 36 m lange und 14 m hohe Steinbogenbrücke errichtet. 1900 wurde die Strecke zweigleisig ausgebaut. Am 09. Juli 1939 ereignete sich auf der Brücke ein schweres Zugunglück, bei dem drei Tote zu beklagen waren.

Quelle: FFW Marktredwitz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 33 - NATUR-FREIBAD - ca 80m hinter der Drei-Bögen-Brücke

Seit 1921 bestand in Marktredwitz eine Badeanstalt am Reiserberg. In den Jahren 1935 – 1938 wurde sie durch eine moderne Anlage in der Nähe der Drei-Bögen-Brücke ersetzt. Das neue Schwimmbad wurde mit Kösseinewasser gespeist und verfügte über eine 10m-Sprungturmanlage und wettkampftaugliche Schwimmbahnen.

Jahrzehntelang war die Anlage Schauplatz zahlreicher Sport – und Freizeitaktivitäten. Mit der grenzübergreifenden Gartenschau Marktredwitz und Eger (Cheb) im Jahre 2006 konnte das in die Jahre gekommene Bad saniert und neu gestaltet werden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 34 – WEHRANLAGE - N 49° 59.740 E 12° 04.967

In den 1930er Jahren wurde der Kösseinelauf im Stadtgebiet aufwändig reguliert, um die Hochwassergefahr einzudämmen. Im Rahmen der Regulierungsarbeiten wurde auch dieses Wehr eingebaut.

Es hat die Aufgabe, die Wasserzufuhr zur Troglauermühle zu regeln. Die automatische Anlage öffnet und schließt sich abhängig vom Wasserstand. So fließt genügend Wasser in den Mühlgraben, um einen geregelten Mühlenbetrieb zu garantieren. Das Wasserrecht der Troglauermühle haftet am Haus und gehört zu den unwiderruflichen Altrechten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 35 – GRENZSTEINE - N 49° 59.799 E 12° 05.002

Anlässlich der Gartenschau Marktredwitz wurden verschiedene Grenzsteine aus dem Marktredwitzer Stadtgebiet zusammengetragen und auf dem Gartenschaugelände ausgestellt.

Die Grenzsteine stammen aus unterschiedlichen Epochen und markieren verschiedene Herrschaftsgebiete. Darunter befindet sich ein Gemarkungsstein der Freiherrn von Reitzenstein, ein Forstgrenzstein für die Staatswaldgrenzen des königlichen Waldes in Bayern und ein Grenzstein, der preußisches von bayerischem Hoheitsgebiet trennte

Frage 9

Wieviele Grenzsteine befinden sich an diesem Ort?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 36 - ARCHE AHOI - N 49° 59.839 E 12° 04.995

Die Arche Ahoi wurde im Jahr 2006 anlässlich der Landesgartenschau in Marktredwitz von den drei Marktredwitzer Kirchengemeinden St. Bartholomäus, St. Josef und Herz Jesu gebaut.

Der Bau der „Arche“ war ein ökumenisches Projekt, das bis heute in Form von ökumenischen Gottesdiensten und Feiern fortgesetzt wird.

Den Entwurf für das Bauwerk gestaltete der Marktredwitzer Architekt Thomas Sticht, der dabei Elemente des Schiffbaus vor Augen hatte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 37 - DENNLER-VILLA - N 49° 59.897 E 12° 04.976

Um 1900 errichtete der Textilfabrikant Karl Dennler auf dem Reiserberg eine Villa in roter Ziegelbauweise mit hellen Werksteinelementen. Dennler betrieb zusammen mit Carl Zipproth eines der letzten Verlagsunternehmen in Dörflas.

Besonders markant ist das hölzerne Zierwerk am Schwebgiebel im Mittelteil der Ostfassade. Auch ein historischer Umgriff in Form eines lang gestreckten Gartens ist erhalten.

Frage 10:

Was befindet sich auf dem Dach der Dennler Villa?

- ein Kreuz

- ein altdeutscher Adler

- eine Dachterrasse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 38 - KASTNERBRÄU-SAAL - Unterhalb von Stage 37, linke Straßenseite (leider heute nicht mehr ersichtlich)

Der Gastwirt Gustav-Adolf Lang ließ 1908 am Reiserberg von Baumeister Hans Köppel ein sehr großes Wohnhaus errichten, in dem er das „Etablissement Lang“ eröffnete. Bald darauf

wurde ein großer Konzert- und Ballsaal angebaut.

1911 kauften die Gebrüder Kastner, die Inhaber der Kastnerbrauerei, das Anwesen und nannten es ab 1912 „Kastnerbräusaal“.

Hier fanden unzählige Veranstaltungen wie Konzerte, Festbälle und die legendären

Faschingsbälle statt. 1982 wurde der Kastnerbräusaal für den Bau einer Wohnanlage abgerissen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 39 - GOLDENER ADLER - N 49° 59.995 E 12° 04.934

Schon 1901 wurde in dem 1896 erbauten Haus am damaligen Weiherdamm durch den Maler Georg Adler die „Gastwirtschaft zum goldenen Adler“ eröffnet.

1905 erwarben Konrad und Anna Nothhaft das Haus. Im September 1906 ersteigerte Fritz Nothhaft das Anwesen für die Kaiserbrauerei und erweiterte es. In den 1920er Jahren war es Vereinslokal insbesondere für eher sozialistisch eingestellte Gruppierungen. In den 1980er Jahren beherbergte es die Pilsbar Leierkasten, und heute das Restaurant Rhodos. Auf dem Eckgiebel des Historismusgebäudes thront namensgebend der deutsche Reichsadler des Kaiserreichs.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 40 – MALZHAUS - N 50° 00.027 E 12° 04.950

Das Malzhaus wurde 1835 von der Redwitzer Weißbierbraugesellschaft errichtet. Es lag zwischen dem Färbergraben und dem Weiherdamm des Marktweihers in unmittelbarer Nähe zu Kommunbrauhaus und Winkelmühle.

Die Weißbiergesellschaft war ein Zusammenschluss der Weißbier brauenden Bürger. 1907 ging das Gebäude in den Besitz des Getreidehändlers Ludwig Wunderlich über. Nach Einstellung der Mälzerei wurde es von der Stadt Marktredwitz erworben.

Innenansichten des alten Malzhauses

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 41 - WINKEL-RONDELL - N 50° 00.029 E 12° 04.992

Hier im Winkel stand eines der zwölf Rundtürmchen der Ringmauer des Marktes Redwitz. Es bestand aus Bruchstein-Mauerwerk und wurde von einer polygonalen Aufzimmerung mit Dach gekrönt.

Im Zuge des Neubaus des Städtischen Parkhauses wurde es abgerissen.

Ein geplanter Aufbau an versetzter Stelle kam nicht zustande. Dieser Mauerbogen soll an das Türmchen erinnern.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 42 – WINKELMÜHLE - N 50° 00.025 E 12° 05.016

Die Winkelmühle war die einzige Mühle innerhalb des städtischen Mauerrings. Sie wurde über den Mühlbach vom Marktweiher her gespeist und hatte das Privileg, das Malz für das Redwitzer Brauhaus herzustellen. Erster nachweislicher Eigentümer um 1600 war der Müller Georg Schmiedel. 1858 erwarb der Müller Johann Rößler das Anwesen und renovierte es.

Als 1902 der Marktweiher zugeschüttet wurde, musste der Mahlbetrieb eingestellt werden. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde das Mühlengebäude von Grund auf saniert. Die Winkelmühle ist heute im Besitz der STEWOG, die dort auch ihren Verwaltungssitz hat; im vorderen Teil befindet sich ein Restaurant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 43 - KOMPLEX PARKHAUS - N 50° 00.029 E 12° 04.024

Im „Winkel“, einem kleinräumig bebauten Altstadtviertel mit engen Gassen, befanden sich früher vor allem kleine Bürger- und Handwerkerhäuser rund um die Winkelmühle und das Kommunbrauhaus.

1979/80 wurden große Teile der Winkelbebauung abgebrochen. An der Stelle entstand ein Parkhaus mit zweistöckiger Ladenzeile nach Plänen der Münchner Architekten Otto Steidle und Roland Sommerer. Die Gestaltung des Objekts wurde mit dem Mies-van-der-Rohe-Preis ausgezeichnet.

Heute

Damals - Kommunbrauhaus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 44 – FACHWERKHAUS - N 50° 00.021 E 12° 05.098

Das Haus mit dreigeschossigem Fachwerkgiebel, der vermutlich dem 18. Jahrhundert entstammt, geht im Kern auf das 17. Jahrhundert zurück. Das Fachwerk wurde um 1950 wieder freigelegt.

Über Generationen übte hier die Familie Klughardt das

Wagnerhandwerk aus. Nach dem zweiten Weltkrieg richtete sie die Milchbar Klughardt ein. Heute wird das Haus als italienisches Restaurant genutzt.

Frage 11:

Auch hier möchte ich wissen wieviele Fenster sich im Giebel befinden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage 45 – THERESIENKIRCHE - N 50° 00.058 E 12° 05.133

St. Theresia wurde 1776 als Garnisonskirche für in Redwitz stationierte österreichische Soldaten gebaut und der Heiligen Theresa von Avila geweiht.

Sie ist im Stil der barocken böhmischen Landkirchen angelegt und weist in der Ausstattung, vor allem an der Kanzel und am Hochaltar, Elemente des ausgehenden Rokoko auf. Erwähnenswert sind unter anderem die Fresken, deren Programm typische Themen der Gegenreformation aufgreift. 1785 wurde die Theresienkirche zur Pfarrkirche und Redwitz die erste katholische Pfarrei im Gebiet des Sechsämterlandes.

Weitere lesenswerte Info´s zur Kirche unter: Link < Klick mich

Counter seit 01.10.2015

Counter seit 01.10.2015