Olympiastadion - ein Zeugnis früheren Lebens!

Eine geologische Entdeckungs - Tour am Olympiastadion von Berlin.

Die öffentlichen Bereiche des Berliner Olympiastadions und des Olympiaparks kann man auf eigene Faust erkunden. Dokumentationstafeln informieren über die Geschichte des Stadions und des Reichsportfeldes.

Öffnungszeiten:

Januar bis März von 10 bis 16 Uhr,

April bis Oktober von 9 bis 19 Uhr,

August von 9 bis 20 Uhr

Dem wachsamen Auge der Denkmalpflege und dem Einfühlungsvermögen von Planern und Verarbeitern ist es zu verdanken, dass das Olympiastadion in seiner jetzigen Erscheinung immer noch von seiner bewegten Historie Zeugnis ablegt. Ein kolossales Rund, zusammengebunden in zwei äußeren Umgängen durch gleichmäßig gesetzte hohe Pfeiler. Hitler, der „oberste Bauherr“, ließ sich in der Reichskanzlei Musterwände kommen und entschied sich persönlich für Crailsheimer Muschelkalk. Dass noch Gauinger Travertin zum Einsatz kam, lag nur an Lieferengpässen. Der Berliner und Brandenburger Untergrund hat an Gesteinen nicht viel zu bieten; ... hier rieseln und kullern vor allem Sand und Kies. Für Beton ist das zwar eine Basis, aber für ästhetisch ansprechende Bauten taugt es nicht. Die Eroberungen der Schlesischen Kriege gewährten Friedrich dem Großen und seinen Baumeistern dann immerhin eigene Sandsteinvorkommen. Nach dem Ausbau der Eisenbahnlinien und Kanäle im 19. Jahrhundert gelangte schließlich auch Thüringer und Oberpfälzer Buntsandstein in die Stadt. Daher zunächst erst einmal eine Auflistung der am Olyympiastadion verbauten Gesteine.

Der überwiegende Baustoff war der Kalkstein:

Das Gebäude steht ganzjährig unter äußeren Einflüssen – sowohl natürlichen wie zum Beispiel Regen, Sonne und Frost, als auch anthropogenen wie Abgasen. Im 20. Jahrhundert zog es die Baumeister daher stärker zum Kalkstein. Aus diesem Grund wurden besonders verwitterungsbeständige Kalksteine, Konglomerate und Granite unterschiedlicher Herkunft verwendet, die dem Olympiastadion in der Gesamtheit eine helle Farbe verleihen. Ebenfalls ein Sedimentgestein, besteht es aus verfestigten und verbackenen Skeletten von Meeresgetier, also vor allem aus den toten Überresten von Muscheln, Schneckenhäusern und Kalkalgen. In bescheidenem Maß verbauten die Berliner schon im Mittelalter Kalkstein, liegt doch gleich hinter der heutigen östlichen Stadtgrenze bei Rüdersdorf ein Abbaugebiet. Das ist eine geologische Besonderheit. Hier wurde der Kalk durch tektonischen Druck auf fließfähiges Salz in der Tiefe nach oben geschoben. Der Rüdersdorfer Kalk diente in Berlin als Fundamentgestein, wurde in Mauern, Schleusenwänden, Wehren, Brücken, Uferbefestigungen und beim Pflastern der Gassen verbaut. Bekannte Beispiele für Bauten mit Rüdersdorfer Kalk sind der Turmaufsatz der Marienkirche, das Fundament des Brandenburger Tores und die Terrassen von Sanssouci. Auch im Stadtschloss steckte Kalk aus der Mark. Doch bautechnisch besser geeignet als der Rüdersdorfer Kalk sind Kalksteine aus Thüringen, vom Main, vom Elm bei Braunschweig und von der Fränkischen Alb. Vor allem Muschelkalk hat sich an Berliner Fassaden durchgesetzt – prominentestes Beispiel: das Olympiastadion und schon sind wir mitten im Thema zu diesem EarthCache.

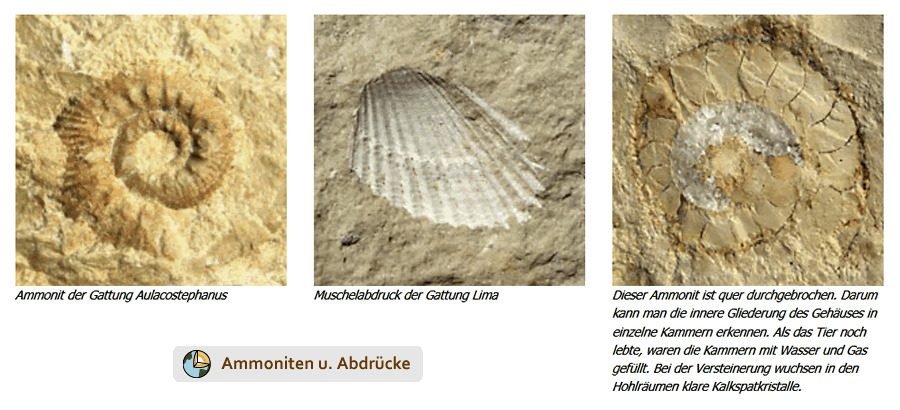

Der Kalkstein vom Olympiastadion stammt aus Bayern – Kleinochsenfurt und Kirchheim – sowie aus Brandenburg – Rüdersdorf bei Berlin. Kennzeichen des nordbayerischen Kalksteins aus Kleinochsenfurt ist das quaderartige Zerbrechen, das rechtwinklig zueinanderstehenden Klüften im Gestein folgt. Wie für einige Sedimentgesteine typisch, weist der bayerische Kalkstein Fossilien wie Schwämme und Korallen auf. Die Farbe vom Kalkstein aus Kleinochsenfurt und Muschelkalk aus Kirchheim ähnelt sich aufgrund der geographischen Nähe: beide Gesteine sind hellbraun bis gelb, mitunter auch gold erscheinend. Im Handel werden die Kalksteine einiger Steinbrüche Nordbayerns als Goldbank geführt. Grund dafür sind neben der erwähnten bankigen Absonderung auch goldfarbene Nester im Kalkstein, die auf die Verwitterung von eisenhaltigen Mineralen im Gestein zurückzuführen sind. Ebenfalls von heller bzw. beiger Farbe ist der Muschelkalk aus Rüdersdorf, der zusätzlich eine leichte Marmorierung aufzeigt.

Entstehung von Kalkstein:

Kalkstein ist ein Relikt von weit in die Erdgeschichte zurückreichende Überflutungen und der darin lebenden Organismen. Jene Organismen – Kalkalgen, Crustacea (Krebse), Mollusken, Brachiopoden, Foraminiferen und Korallen – lieferten nach deren Ableben oder durch Ausscheidungen in der Zeit vor 145,5 bis 65,5 Mio. Jahren das Ausgangsmaterial für die Bildung von Kalkstein. Heute noch sind mitunter Reste der genannten Organismen im Kalkstein als Fossilien enthalten. Unter dem Gewicht aufliegender Schichten und dem Verlanden des damaligen Kreidemeeres wurden die Kalkschichten entwässert und verdichtet. Zusätzlich enthaltene Minerale wie Calcit, Dolomit oder Gips bewirkten zudem die stabile Verkittung des einstigen Lockermaterials. Kalkstein lässt sich mit verdünnter Salzsäure auf Echtheit untersuchen – unter Schaumentwicklung löst sich Kalkstein oberflächlich auf.

Eigenschaften von Kalkstein:

Kalkstein ist ein dendritisches Sedimentgestein mariner (= im Meer) Herkunft. Verschiedene mineralische und organische Beimengungen sind es, welche den eigentlich weißen Kalkstein in zahlreichen Farbgebungen erscheinen lassen. So färbt Hämatit rötlich, während Chlorit und Glaukonit Kalkstein grüner wirken lassen. Die Farbe von reinem, unverfälschten Kalkstein ist weiß und wird gelblich-braun durch das Vorhandensein von Siderit und Limonit im Gestein, oder erhält durch Kohle und Bitumen eine dunkelgraue bis schwarze Farbe. Kalkstein wird der Zusammensetzung wegen zu den monomineralischen Gesteinen gezählt, deren Großteil der Gemengteile (= Minerale, aus denen ein Gestein besteht) von einer Mineralart dominiert wird. Im Fall von Kalkstein ist es mit einem Anteil von bis zu 95 % entweder Calcit oder Aragonit - zwei calciumcarbonathaltige Minerale.

Hier auszugsweise noch weitere Steine, die verbaut wurden:

Mit Travertin aus Bad Langensalza in Thüringen, Sonderbuch und Gauingen in Baden-Württemberg wurden weitere, hellfarbige Sedimentgesteine verwendet. Zudem wurde im Berliner Olympiastadion Brannenburger Konglomerat (auch Bayerische Nagelfluh) verbaut. Das Sedimentgestein aus dem Süden Bayerns ist von hellgelber bis weißer Farbe, wobei die Matrix von dunkleren, vergleichsweise bunten und kantengerundeten Gesteinen durchsetzt ist. Erkennbare Steine und Minerale im Brannenburger Konglomerat sind Quarz, Sandsteine, Quarzite, Gneise, Diabas, Schiefer und auch Fossilien. Der im Olympiastadion verbaute Granit wurde aus Striegau im heutigen Polen angefahren. Der in Niederschlesien abgebaute Granit ist von hellgrauer Farbe und wird unter dem Handelsnamen Strzegom (polnisch für Striegau) geführt. Wer die genauen Eigenschaften dieser letztgenannten Gesteine in Erfahrung bringen möchte, dem sei die Seite steine-und-minerale.de empfohlen, dort ist es nachzulesen. Eine Erläuterung an dieser Stelle würde den Umfang des Listings deutlich erhöhen und dann wäre es unübersichtlich geworden.

Das ist also der Steckbrief

zu dem am Olympiastadion von Berlin meist und häufigst verbautem Gestein; ... kommen wir nun zu unserem eigentlichen Vorhaben an diesem Objekt:

Was sind Fossilien?

Versteinerte Zeitzeugen!

Fossilien nennt man die versteinerten Reste vorzeitlicher Lebewesen. Fossilien sind versteinerte Reste von Pflanzen oder Tieren aus früheren Erdzeitaltern, die entweder lebend oder kurz nach ihrem Tod von Material bedeckt (“eingebettet”) worden sind. Dies konnte an Ort und Stelle oder nach einem Transport auch anderswo geschehen sein. Eine wesentliche Voraussetzung für die Erhaltung der vorwiegend harten Teile eines Tieres oder einer Pflanze ist, dass der zur Zersetzung nötige Sauerstoff fehlt. Diese Bedingung kann in einem sauerstoffarmen Milieu oder bei hoher Sedimentationsrate (schnelle Einbettung) gegeben sein. Im weiteren erdgeschichtlichen Verlauf hat dann die Überlagerung durch Sedimente oder Gesteinspakete Druck- und Temperaturbedingungen geschaffen, die durch einen Stoffaustausch zur Umwandlung der chemischen Zusammensetzung der fossilen Reste, also zur eigentlichen Versteinerung geführt haben.

Versteinerte Muscheln, Schnecken und Seesterne, Abdrücke von Pflanzen auf Schieferplatten und längst ausgestorbenen Tiere oder Donnerkeile zu finden, ist keine Glücksache. Man muss nur wissen, wo man am besten sucht. Die Wahrscheinlichkeit, Fossilien aufzuspüren, ist in kristallinen Gesteinen wie Granit, Gneis und Marmor sehr viel geringer als in Schiefern, Kreide- oder Kalksteinen. Schiefer und Kalksteine sind der Entstehung nach Ablagerungsgesteine, sog. Sedimentgesteine, und so kann es vorkommen, dass während der Sedimentation lebende Organismen oder Pflanzen überdeckt wurden und im Laufe von Jahrmillionen versteinerten. Nennenswerte Fossilien findet man deshalb vor allem in Regionen, die durch Kalksteine, Kreiden oder Schiefer geprägt sind – geologische Karten sind hierbei durchaus hilfreich. Allerdings sollte man sich vor dem Sammeln informieren, ob das Gelände öffentlich für jeden zugänglich ist, ob der Fundort unter Schutz steht oder ob weitere Restriktionen bestehen, die der Suche im Wege stehen. Besser bedient sind vor allem unerfahrene Fossiliensammler mit geleiteten Ausflügen. Fossilien müssen aber nicht immer in Gesteinen eingeschlossen sein, einige Versteinerungen findet man auch den Küsten von Nord- und Ostsee. Insbesondere im Herbst und Frühjahr, wenn die See durch kräftige Winde den Untergrund aufwirbelt, werden nicht nur Bernsteine, sondern auch versteinerte Seeigel oder Donnerkeile an Land gespült.

Um diesen EarthCache zu loggen,

geht zu den vorgeschlagenen Listingkoordinaten und wählt diesen auch als Startpunkt. Es ist euch allerdings freigestellt, den EarthCache auch an einem anderen Punkt zu beginnen. Wir haben den Weg ab dem Parkplatz genommen und das können wir nur empfehlen, denn nur so sind viele sehenswerte Beobachtungen machen. Befasst euch dann mit den nachstehenden 4 Aufgaben, deren Antworten ihr teilweise auch nur vor Ort finden werdet. Ihr benötigt hierzu lediglich Auffassungsgabe und Erkenntnisse, die Ihr durch eigene Ermittlungen dort erfahren müsst.

Hintergründe/Aufgaben/Fragen:

1.)

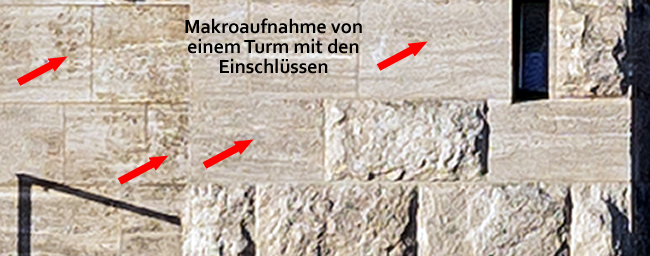

Suche dir im Bereich der Gemäuer in der Nähe der beiden Türme oder auch am gesamten Komplex eine Stelle mit mehreren Abdrücken. Es ist auch das eine oder andere Ammonit - Fossil dabei; ... allerdings sind es nicht die einzigen Rückstände, die dort zu erkennen sind.

Prüfe das bitte einmal mit der unten im Listing gezeigten "Collage by Team N51E06", ob du diese zuordnen und auch deine Erkenntnisse daraus mitteilen kannst.

2.)

Eine Aufgabe auch für die jüngsten SchatzSucher unter euch:

Warum sind die meisten Fossilien Meerestiere?

Kannst du hierauf eine Antwort geben?

3.)

Entlang des Gebäudes ist das Gefüge der Sedimentgesteine mit seinen darin enthaltenen Fossilien mehr oder weniger deutlich erkennbar.

Kannst du beschreiben, wie das Gefüge gebunden ist und welche Eigenschaft es sonst noch aufweist?

4.)

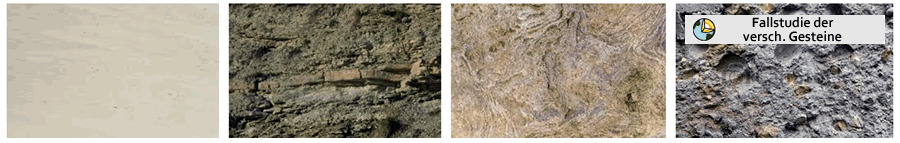

Im gesamten Bereich um das Olympiastadion kannst du die unterschiedlichsten Gesteine erkunden, die auch im Collage-Bild des Listings "Fallstudie der versch. Gesteine" angegeben sind.

Versuche einmal, diese im Gelände zu finden und gemäß des Bildes zuzuordnen.

Das ist eine freiwillige Zusatzaufgabe, die allerdings deutlich mehr an Zeitaufwand benötigt. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns hierzu deine Erkenntnisse mitteilen kannst.

Eure Antworten

aus den Aufgaben schickt uns bitte per Mail und danach dürft Ihr den EarthCache sofort loggen. In den EarthCache-Guidelines ist bewusst nicht vorgesehen, dass auf eine Logfreigabe seitens des Owners gewartet werden muss. Wir werden die uns zugesandten Antworten und Lösungen auf ihre Richtigkeit prüfen. Sollte es gravierende Abweichungen zu denen geben, die wir erwarten dürfen, werden wir uns melden. Es ist zwar keine Logbedingung, aber wenn Ihr wollt, macht ein Foto von Euch und einer frei wählbaren Position innerhalb des Geländes.

Anmerkung:

Können die Aufgaben nicht erfüllt werden, ist auch ein Found it gemäß der z.Zt. gültigen Guidelines zu unterlassen. Found it- Logs, die - auch auf Nachfrage hin - ohne Antworten zu den Aufgaben kommen, werden demnach natürlich kommentarlos gelöscht.

Wichtige Hinweise:

Bei diesem EarthCache handelt es sich nicht! um eine von der Stadt Berlin und/oder involvierten Trägern initiierten bzw. angebotenen Dienstleistung und er soll auch nicht den Anschein erwecken. Daher können Stadt und Träger nicht für etwaige durch Nutzer verursachte und davongetragene Schäden oder Fehlverhalten im Rahmen der Nutzung dieses EarthCaches haftbar gemacht werden.

Viel Vergnügen bei diesem EarthCache für die ganze Familie und wir würden uns natürlich über eine Weiterempfehlung an Freunde und Bekannte sehr freuen.

Team N51E06

Quellen und Nachweise:

Stadt Berlin, Wikipedia, Geo-Wissen, Steine und Minerale, eigene Erkundungen und Exkursionen vor Ort.

English-Version:

"Unfortunately we needed to refrain from adding an English version as it would have made the listing too long, complex and confusing. In case you do need an English translation kindly do not hesitate to contact us and we will look for a solution. Or you may want to try an online translation service.

Thank you very much for your kind understanding."

Bernd of team n51e06