Entstehung der Böden in Mecklenburg-Vorpommern

Die heutige Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern wurde durch die Saale- und Weichseleiszeit geprägt. Die Saale-Eiszeit(Beginn vor ca. 250 000 Jahren) hinterließ im Südwesten des Landes das Altmoränengebiet. Diese Hochfläche ist durch breite Schmelzwassertäler zerteilt ist. Sie ist tiefgründig verwittert und hat deutliche Spuren von Dauerfrosteinwirkungen (Eiskeile, Fließerden, periglaziäre Decken), die schon vor der darauffolgenden Eem-Warmzeit (Beginn vor ca. 120 000 Jahren) entstanden sind. Durch die jüngere Weichsel-Eiszeit(Beginn vor ca. 115 000 Jahren) entstand das Jungmoränengebiet, das ca. 90 % der Landesfläche einnimmt. Es ist durch mehrere, morphologisch hervortretende Endmoränenzüge (Eisrandlagen) deutlich gegliedert.

Im nordöstlichen Jungmoränengebiet herrschen Grundmoränenflächen, die durch Becken, Täler und Oser gekennzeichnet sind. Der nordwestliche Teil besteht aus dem Mecklenburgischen Landrücken mit der Seenplatte und wird im Norden von der Pommerschen Eisrandlage und im Süden von der Frankfurter Randlage begrenzt. Nach dem Rückschmelzen und dem Zerfall des Eises geriet auch die Jungmoränenlandschaft für einen relativ kurzen Zeitraum (ca. 5000 Jahre) unter Dauerfrostbedingungen. Hier sind jedoch im Gegensatz zum Altmoränengebiet die Dauerfrostspuren nicht durchgängig nachzuweisen.

Die Böden in Mecklenburg-Vorpommern resultieren aus diesen geologischen Vorgängen. Mit der Klimaerwärmung am Ende der Weichsel-Eiszeit kam es mit Beginn des Holozän vor ca. 10 000 Jahren zur Auflösung des Dauerfrostbodens und zum Austauen des verschütteten Toteises. Es entstand der für Mecklenburg-Vorpommern typische eiszeitliche Formenreichtum – nahezu ebene Lehmplatten, flache, weite Sandgebiete, längere Hangstrecken und flache Bodenwellen, steile Kuppen, sanfte Hügel, kleine Senken, bahndammartig langgestreckte Oser, tiefe Rinnen und flache Täler. Durch die gestiegenen Temperaturen entwickelte sich eine nahezu geschlossene Vegetations- und Bodendecke. In der Wechselwirkung mit der Atmosphäre, dem Wasser und der Vegetation entstanden durch Verwitterung und Verlagerung in den oberen Dezimetern unsere Böden.

Die bestimmenden natürlichen Faktoren der Bodenbildung sind:

• das Ausgangsgestein

• das Relief

• das Wasser (Grund-, Stau- und Sickerwasser)

• das Klima (Lufttemperatur, Niederschlag, Verdunstung)

• die Vegetation

• die Organismentätigkeit

• die Zeit

• die Einwirkungen des Menschen

Unter den genannten Faktoren sind das Ausgangsgestein (Substrat), Relief und Wasser besonders wichtig, worauf die Vielfalt der Bodenentwicklungzurückzuführen ist. Das Zusammenwirken der bodenbildenden Faktoren setzt eine Vielzahl ineinandergreifender Bodenentwicklungsprozesse in Gang:

Diese werden durch physikalisch-chemische Bedingungen in den Böden gesteuert, die naturgemäß offene, sich selbstregelnde Systeme sind.

Wichtige bodenbildende Prozesse sind:

• Verwitterung mit Entkalkung und Mineralneubildung

• Verbraunung durch diffuse Eisenoxidfreisetzung

• Tonverlagerung (Lessivierung)

• Podsolierung (Al-/Fe-Verlagerung)

• Vergleyung, als Folge von Grundwasser- bzw. Stauwassereinwirkungen

• Humusbildung (Humifizierung)

• Gefügebildung

• Kolluvisation

Beschreibung und Klassifizierung der Böden

Charakterisiert wird ein Boden durch sein Bodenprofil, welches aus einer Abfolge verschiedener Horizonte besteht. Die Bodenhorizonte entstehen durch die Bodenbildungsprozesse und haben typische Merkmale. Ihre Kennzeichnung erfolgt durch Großbuchstaben:

A Oberboden (Krume, Pflug-/Humushorizont

B Unterboden

C Untergund (Ausgangsgestein)

Neben der Einteilung des Bodenprofils in Ober- und Unterboden und das Ausgangsgestein kennzeichnen charakteristische Horizonte und deren Abfolgen die Bodentypen, z.B. Braunerde, Parabraunerde. Die Bodentypen werden nach einer bundesweit abgestimmten Bodensystematik in Abteilungen und Klassen eingeteilt.

Die Böden bestehen aus Mineralstoffen, organischer Substanz, Wasser und Luft. Ausgangsmaterial für die Bodenbildung ist das Substrat. Es ist durch die Gesamtbodenart (Fein- und Grobboden), seine geologische Entstehung sowie die Zusammensetzung und Herkunft (z. B. Flugsand, Auenton, Schmelzwassersand) gekennzeichnet. Die Korngrößenzusammensetzung der Mineralstoffe bestimmt die Bodenart(Sand, Schluff, Ton). Dabei wird in Feinboden (∅ < 2mm) und Grobboden (∅ > 2 mm) unterteilt. Der Grobboden wird auch als Bodenskelett bezeichnet. Beträgt der Anteil der organischen Substanz > 30% Masse ist die Bodenart Moor. Zur Klassifizierung des Feinbodens bedient sich die Bodenkunde des Bodenartendreiecks der Bodenkundlichen Kartieranleitung. Entsprechend der Korngrößenverteilung werden die Bodenarten zu Gruppen zusammengefasst.

Die Hauptbodenarten werden nach dem in Deutschland üblichen System unterschieden :

Sand (S) - mit einem Durchmesser von 0,063 mm bis 2 mm

Schluff (U) - mit einem Durchmesser von 0,002 mm bis 0,063 mm

Ton (T) - mit einem Durchmesser kleiner 2 µm (entspricht 0,002 mm)

Lehm (L) - als ein Gemisch von Sand, Schluff und Ton mit etwa gleichen Anteilen

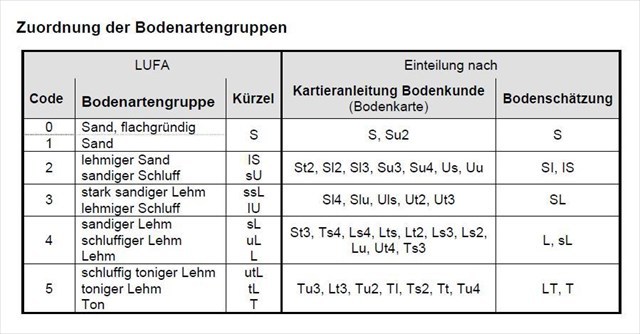

Laut dieser Tabelle wird der entsprechende Code zugeordnet:

Die Bodenart Moor mit einen Humusanteil > 30 % organischer Substanz entspricht dem Code 6.

Die Aufgaben, um diesen Earthcache loggen zu dürfen:

Durch die Ansammlung verschiedener Geschiebe aus den Eiszeiten und der späteren Auswaschung oder Ausblasung von Material wechseln die Bodenarten in Mecklenburg-Vorpommern auf relativ kleiner Fläche häufig. Dies wird als "verschießende Böden" bezeichnet. Beim Besuch der einzelnen Wegpunkten werdet ihr dies beobachten können.

1. Beschreibe das großräumige Aussehen der Landschaft an jeder Station!

2. Bestimme an jeder Station die Bodenart mittels Fingerprobe.

Die Anleitung dazu findest du hier .

Du benötigst eine kleine Schaufel und eventuell Wasser. Bodenmaterial kannst du am Feldrand entnehmen. Die Felder müssen nicht betreten werden.

3. Dokumentiere die Farbe der Bodenproben.

4. Worin unterscheidet sich die Bodenprobe an Station 4 entstehungsgeschichtlich von den anderen.

5. Wer mag, kann ein Foto mit Navi oder von der Fingerprobe in den Log stellen. Dies ist keine Logbedingung.

Für die Beantwortung der Fragen kannst du dieses Formular benutzen. Selbstverständlich ist auch die Textform möglich.

Deine Antworten schicke bitte ausschließlich über das Message Center an meinen Account. Du darfst nach dem Absenden der Antworten an mich direkt loggen. Ich melde mich auf jeden Fall bei dir.

Quellen:

Böden in Mecklenburg-Vorpommern Abriss ihrer Entstehung, Verbreitung und Nutzung 2. Auflage

wikipedia

Lufa Rostock

Die Böden Mecklenburg-Vorpommerns: Bildung, Potenziale und Gefährdung, Christel Baum & Peter Leinweber

Einteilung der Bodenarten, Landwirtschaftskammer NRW

Die Bestimmung der Bodenart mittels Fingerprobe, Bioanaylytik Weihenstephan

Banner:

<a href="https://www.geocaching.com/geocache/GC7MT1K" target="_blank"><img src="https://img.geocaching.com/cache/large/d4cda264-6e02-4ab1-8724-e61705ee8638.jpg" height="300" width="300" alt="" title="" /></a>