Quelle: Eigene Darstellung

Eine Hälfte des Teams Ankuss4 hat beruflich mit Geowissenschaften zu tun. Darum war klar, dass irgendwann auch mal ein Earthcache gelegt werden soll. Als Thema bot sich aus mehreren Gründen Löss an. Allerdings ergab sich bald, dass es nicht bei einem Cache bleiben kann, und so wurde diese Serie namens Löss am Steinberg daraus, bestehend aus zwei Earthcaches und zwei Mysteries:

GC7ZJJV Schluffiger Schluff - gibt's denn sowas? (Earthcache)

GC7ZJJB Die Qual der Wahl oder Was ist eigentlich Löss? (Mystery)

GC7ZJM2 Löss am Steinberg - Bonus (Mystery)

Mithilfe dieses Earthcaches möchten wir gerne aufräumen mit einem verständlichen und deswegen umso hartnäckigeren Irrtum zum Thema Löss. Wann spricht man von Gestein, wann von Boden, und wie erklären sich Grenzfälle?

Bei Verständnisschwierigkeiten kannst du dich gern um Hilfe an uns wenden, auch bevor du die gesuchten Antworten gefunden hast! Wir können nur nicht garantieren, sehr kurzfristig zu antworten.

🇫🇷 Si vous n'êtes pas allemand, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Une version anglaise de la liste est en cours mais ne sera pas disponible avant Noël 2018. Malheureusement, nous n'avons toujours pas la bonne personne de contact pour une version française.

🇬🇧 If you're not a german native speaker, don't hesitate to contact us for help. An english version of the listing is in progress, but will not be available before Christmas 2018.

Standort: Dieser Earthcache befindet sich in einem längeren Hohlwegsystem, der sogenannten Altkinzig. Ohne die Wege zu verlassen ist hier an mehreren Stellen die Beobachtung von Bodenprofilen im Löss nahe der Geländeoberfläche möglich. Zudem ist der Hohlweg so eng und steil, dass keine Beeinträchtigung durch Fahrzeuge zu befürchten ist. Man kann seine Untersuchungen also vor Ort und in Ruhe vornehmen. Stellenweise sind die Wege abschüssig und nur schlecht befestigt, d.h. es gibt keine Geländer. Bitte verhaltet euch deshalb vorsichtig und passt vor allem auf eure Kinder auf!

Bitte beachten: Bei Hohlwegen wie diesem handelt es sich durch die steilen Lösswände und das Mikroklima in den engen Schluchten um ganz besondere Lebensräume. Bitte nehmt darauf Rücksicht und stört Pflanzen und Tiere nicht mehr als nötig, insbesondere sollte an den Steilwänden auch nur das Nötigste an Lössmaterial für die eigenen Untersuchungen entnommen werden. Eine Probe in Walnussgröße ist absolut ausreichend, keinesfalls sollten Spaten, Schaufeln oder Ähnliches zum Einsatz kommen!

Altkinzig (Hohlweg)

Bodenprofil Altkinzig (Stage 1)

Bodenprofil Altkinzig (Stage 2)

Die theoretischen Grundlagen dieses Caches sind im Anschluss an die Aufgabenstellung zu finden. Wer sich mit bodenbildenden Prozessen bzw. der Ermittlung von Bodentypen bereits auskennt, muss sie nicht unbedingt durcharbeiten, um die Aufgaben zu erfüllen. Alle anderen ziehen sie vielleicht der zeitraubenden Recherche aus anderen Quellen vor. Und wer nicht allzuhäufig Böden auf ihre "Merkmale" hin untersucht, freut sich möglicherweise über die kleine Anleitung ganz am Ende dieses Listings.

Aufgabe:

Besuche die beiden Stages dieses Earthcaches und untersuche diese auf bodenbildende Prozesse wie Humifizierung, Entkalkung, Verbraunung, Lessivierung / Tonverlagerung. Welche Beobachtungen kannst Du an beiden Standorten machen und welche Prozesse lassen sich daran erkennen?

Wer möchte kann auch einen Tipp abgeben, welchen Bodentyp man an den jeweiligen Standorten vorfinden kann.

Folgende Hilfsmittel und Methoden sind für die Untersuchung hilfreich (oder sogar notwendig?):

* 10%-ige Salzsäure oder Essigsäureessenz (25%-ig)

* Lupe

* Fingerprobe (siehe GC7ZJJV Schluffiger Schluff - gibt's denn sowas?)

* Tageslicht zur besseren Farberkennung

* Wasser - zum Befeuchten der Bodenprobe und zum Händewaschen / Säurereste abspülen

Sende uns Deine Beobachtungen und Ergebnisse über den Messenger oder das Kontaktformular zu, geloggt werden kann sofort. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, dann melden wir uns. Über Fotos eurer Untersuchungen und der Bodenprofile freuen wir uns! Bitte verratet niemandem eure Ergebnisse.

Theoretische Grundlagen:

Teil 1: Was ist denn jetzt eigentlich Löss?

Tatsächlich ist diese Frage gar nicht schwer zu beantworten. Bei Wikipedia findet man z.B. folgende Definition:

Löss (Hauptschreibweise) oder Löß ist ein homogenes, ungeschichtetes, hellgelblich-graues Sediment, das vorwiegend aus Schluff besteht. Häufig wird daneben ein gewisser Karbonatanteil als wichtiges Kriterium angesehen. Löss wurde ganz überwiegend vom Wind abgelagert.

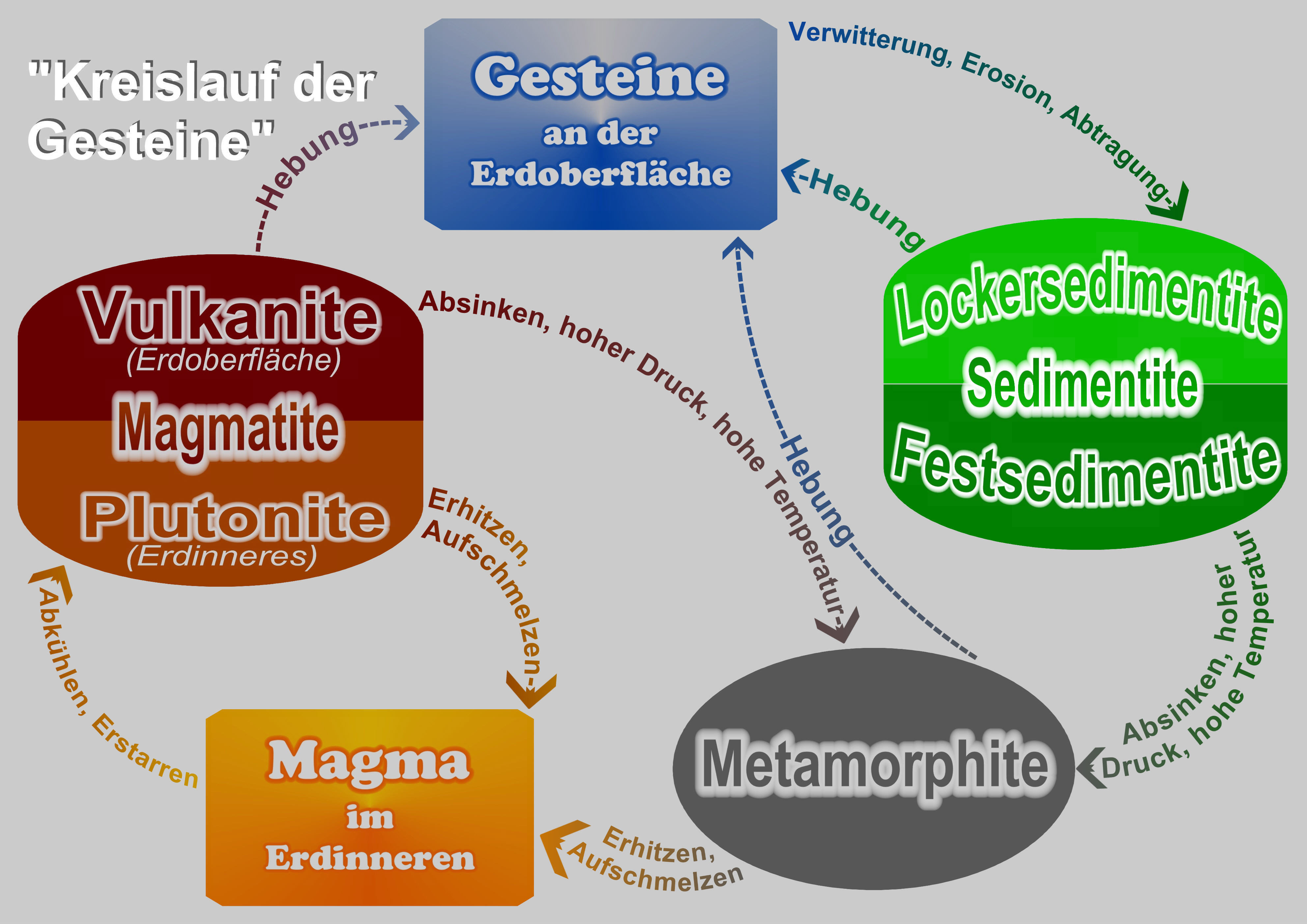

Als Sediment (Sedimentgestein = Ablagerungsgestein) gehört Löss somit zu den Gesteinen, aufgrund geringer Festigkeit zu den Lockergesteinen. In der Regel kann man Löss mit bloßen Händen graben. Der hohe Schluffanteil ergibt sich aus dem Transport und der Ablagerung durch Wind. Dies geschah während der letzten Eiszeiten, d.h. bis vor ca. 10 000 Jahren. Das Ursprungsgebiet des Löss liegt in sogenannten Periglazialräumen, d.h. Flächen in der Nähe zu Gletschern.

Schotterflächen vor dem Easton Glacier (von Wikimedia Commons)

Gletscher gab es damals im Hochschwarzwald, im Alpenraum und in Norddeutschland. Die Gletscher haben einerseits viel zerkleinertes bzw. zermahlenes Gestein in unterschiedlicher Größe produziert, welches unter und vor dem Gletscher abgeladen wurde. In unmittelbarer Nähe der Gletscher war es wiederum so kalt, dass diese Schotterflächen und Sander vegetationsfrei blieben. Der Wind konnte daher das Feinmaterial ausblasen und über große Strecken transportieren. Abgelagert wurde es dann in nahe gelegenen Gunsträumen, d.h. dort wo es mild genug war, dass zumindest Gräser überleben konnten. Je feiner das Material war, umso weiter konnte es transportiert werden. Die Hänge des Oberrheingrabens lagen so günstig, dass hier ein Großteil des vom Wind transportierten Schluffs von der vorhandenen Grassteppe ausgekämmt wurde, im Laufe der Zeit entstanden so bis zu 30 m mächtige Lössablagerungen.

Wieso ist der Begriff Lössboden dann so geläufig, wenn Löss doch eigentlich ein Gestein ist? Dazu betrachten wir zunächst, was man eigentlich unter einem Boden versteht (Definition gemäß Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung - leicht gekürzt):

Boden ist das mit Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzte, unter dem Einfluss der Umweltfaktoren an der Erdoberfläche entstandene und im Laufe der Zeit sich weiterentwickelnde Umwandlungsprodukt mineralischer und organischer Substanzen, das in der Lage ist, höheren Pflanzen als Standort zu dienen.

Eigentlich setzt der Begriff "Boden" also voraus, dass hier mineralische und organische Substanzen umgewandelt wurden. Die Ausgangssubstanzen haben dabei ihren Ursprung im Gestein (mineralische Substanzen) bzw. in der abgestorbenen Biomasse (organische Substanzen).

Phänomenal oder mysteriös wird Löss-Gestein dadurch, dass es davon abgesehen alle anderen Kritieren eines Bodens bereits erfüllt. D.h. dieses Gestein wird durchdrungen von Wasser, Luft und Lebewesen und es ist bereits in der Lage, höheren Pflanzen als Standort zu dienen, bevor überhaupt eine Pedogenese (Bodenbildung) stattgefunden hat. Ursache dafür ist die ausreichende Nährstoffverfügbarkeit im feinpulvrigen Gesteinsmaterial sowie die für Wasserspeicherung und Luftversorgung ideale Korngröße des Schluffs (vergl. GC7ZJJV Schluffiger Schluff - gibt's denn sowas?).

Teil 2: Bodenbildung auf Löss in Mitteleuropa

Je nach Ausgangsgestein, Klima und Position im Gelände (auf Kuppen, an Hängen, in Senken) gibt es viele verschiedene Vorgänge, bei denen sich der belebte Teil der Erdoberfläche verändert - man spricht in diesen Fällen von bodenbildenden Prozessen. In der Regel laufen diese ungefähr parallel zur Oberfläche ab, d.h. in einer bestimmten Tiefe finden bestimmte chemische oder physikalische Vorgänge statt bzw. Stoffe werden mit dem Sickerwasser von oben nach unten verlagert. Es kommt zur Ausbildung sogenannter Bodenhorizonte. Je nach Vorgang entsteht von oben nach unten eine charakteristische Abfolge solcher Horizonte, und diese nennt man dann den Bodentyp. In der deutschen Bodenkunde unterscheidet man über 50 verschiedene Bodentypen, in anderen Ländern haben sich andere Klassifikationssyteme etabliert. Im Folgenden werden die wichtigsten Prozesse vorgestellt, welche auf Löss in Mitteleuropa stattfinden.

Da es während der letzten Eiszeit zu kalt war für bodenbildende Prozesse (kein Sickerwasser, keine chemischen Reaktionen), sind die Böden in Deutschland normalerweise maximal 10.000 Jahre alt und erreichen eine Tiefe von höchstens 1 Meter. Eine Ausnahme stellen Paläoböden dar: Sie sind Relikte früherer Warmzeiten (Empfehlung: GC5Q18N Paläoböden als Archive dreier Eiszeiten).

A) Humifizierung:

Überall wo Pflanzen und Tiere leben, sterben diese irgendwann auch, ihre Überreste werden von der Bodenfauna (im Boden lebende Tiere wie Maulwürfe, Mäuse, Regenwürmer, Maden, Ameisen, Milben, und viele mehr) zerkleinert und schließlich von Mikroorganismen (Kleinstlebewesen wie Pilze und Bakterien) zersetzt. Diese Zersetzung verläuft in der Regel nicht vollständig, es bildet sich nicht lebende organische Substanz, diese nennt man Humus, und der Vorgang der Humusanreicherung heißt Humifizierung. Wenn diese der einzige bodenbildende Prozess ist, dann bildet sich ein humoser Oberboden (Ah-Horizont) über dem anstehenden Gestein (C-Horizont). Ist dieser flachgründig, so nennt man den Bodentyp Pararendzina (im Oberrheingraben auf Löss häufig anzutreffen), bei anhaltender Durchmischung mit tieferen Bereichen des Bodens können tiefgründige Schwarzerden entstehen (kommt in Deutschland in den Börden z.B. bei Magdeburg vor, im Oberrheingraben zumindest nicht in Reinform).

Ein humusreicher Boden ist dunkelbraun bis schwarz gefärbt, die oft faserigen Bestandteile des Humus sind häufig auch mit bloßem Auge erkennbar und fühlbar.

Schwarzerde mit Ah-C-Profil (von Wikimedia Commons)

Schwarzerde mit Ah-C-Profil (von Wikimedia Commons)

B) Verbraunung und Verlehmung:

Bei ausreichender Bodenfeuchte tritt chemische Verwitterung von Gesteinsbruchstücken und Mineralen auf. Dabei werden Tonminerale und Eisen(hydr)oxide neu gebildet. Die Anreicherung von Tonmineralen führt dazu, dass ein ursprünglich sand- bzw. schluffreicher Boden zunehmend auch Ton enthält, d.h. er verlehmt. Neu gebildete Eisen(hydr)oxide haben unter den klimatischen Bedingungen in Mitteleuropa meist eine braune Farbe, d.h. mit ihrer Entstehung verbraunt der Boden. Ganz alleine tritt dieser bodenbildende Prozess eigentlich nie auf, zumindest eine Humusanreicherung findet ebenfalls statt. Wenn darüber hinaus nichts passiert, entsteht eine Braunerde mit der typischen Horizontabfolge Ah-Bv-C (Ah - humoser Oberboden, Bv - verbraunter Unterboden, C - anstehendes Gestein, z.B. Löss).

Zu erkennen ist der Bv-Horizont an einer dunkleren oder brauneren Farbe gegenüber dem darunter liegenden Ausgangsgestein, eventuell auch an einem höheren Tonanteil, was sich darin zeigt, dass das Material besser ausgerollt werden kann, d.h. es ist plastischer / formbarer und zerbröselt nicht so leicht.

Braunerde mit Ah-Bv-C-Profil (von Wikimedia Commons)

Braunerde mit Ah-Bv-C-Profil (von Wikimedia Commons)

C) Entkalkung und Lessivierung:

Kalk ist ein Mineral, welches sich bei feuchten Klimaten (wie z.B. in Deutschland) mit genügend Zeit in Wasser auflöst. In Böden führt dies dazu, dass die oberen Bodenbereiche in der Regel weniger Kalk enthalten als das Ausgangsgestein (sofern dies überhaupt Kalk enthielt). Den entsprechenden Prozess nennt man Entkalkung. Häufig lagert sich der gelöste Kalk etwas weiter unten im Bodenprofil wieder ab, es können steinartige Knollen, sogenannte Lösskindl entstehen. Kalk kann man in Böden durch Zugabe von Säure nachweisen. Mit 10%-iger Salzsäure sprudelt Kalk heftig, mit Essigsäureessenz bilden sich zumindest Bläschen (es entsteht gasförmiges CO2).

Die Entkalkung ist die Voraussetzung für einen weiteren Prozess: Die Lessivierung. Wenn die Poren eines Bodens groß genug sind und ausreichend Niederschläge fallen, dann kann das Sickerwasser auf Dauer Tonminerale aus dem Oberboden ausspülen und in tiefere Bereiche des Bodens eintragen. Diese Mobilisation von Ton ist nur möglich, wenn die Tonminerale nicht durch Kalzium (d.h. Kalk) miteinander verknüpft werden. Im kalkreicheren Unterboden verliert der Ton daher seine Beweglichkeit und reichert sich an. Insgesamt erhält man beim Prozess der Lessivierung einen Al-Horizont (l steht für lessiviert, d.h. hier wurde Ton ausgewaschen) und darunter einen Bt-Horizont (t steht für die Tonanreicherung).

Festgestellt werden kann die Lessivierung, durch eine Farbänderung zwischen beiden Horizonten, durch die Tonanreicherung im Unterboden (Ausrolltest, siehe B) ) und insbesondere durch Tonhäutchen speziell auf den Wänden von Poren. Diese erkennt man dann als dünne Häutchen in aufgebrochenen Poren / Sickerröhren.

Im Oberrheingraben findet man auf Löss häufig die charakteristische Horizontabfolge Ah-Al-Bt-C vor, den entsprechenden Bodentyp nennt man Parabraunerde bzw. Lessivé.

Parabraunerde mit Ah-Al-Bt-C-Profil (von Wikimedia Commons)

Lösskindl

Schematische Vorgehensweise zur Erkennung bodenbildender Prozesse

1) Untersuche das Bodenprofil auf Farbunterschiede / Horizonte unterschiedlicher Farbe!

Extrembeispiel:

ausgeprägte Horizonte am Beispiel eines Stagnogleys (von Wikimedia Commons)

oben: dunkelbrauner, steinreicher Horizont

Mitte: gelblicher Horizont

unten: beiger Horizont

Normalerweise sind die Farbunterschiede leider weniger ausgeprägt...

2) Überprüfe jeden Horizont auf

* Bodenart (indem du eine Fingerprobe durchführst)

* Kalkgehalt (indem du verdünnte Salzsäure oder Essigsäureessenz im Bodenprofil aufträufelst - ganz wenig genügt bereits - wenn sich Bläschen bilden, enthält der Horizont Kalk)

* Vorhandensein von Humus (verwende die Lupe, um bei schwarzer bzw. dunkelbrauner Farbe abgestorbene Pflanzenreste zu erkennen - Stengel, Wurzelreste, Blattgerippe bedeuten, dass Humus enthalten ist)

* Vorhandensein von Kalk / Ton (verwende die Lupe, um grobe Poren auf Niederschläge wie Kalk oder Ton an den Wänden zu untersuchen)

3) Vergleiche die Abfolge der Merkmale von oben nach unten mit den beschriebenen bodenbildenden Prozessen. Wurde der Oberboden entkalkt? Hat sich im Unterboden Kalk angereichert? Wurde im Oberboden Ton ausgespült? Hat sich im Unterboden Ton angereichert? Hat sich im Oberboden erkennbar Humus gebildet und angereichert?

Merke:

Eindeutige Schlussfolgerungen können häufig erst nach Laboruntersuchungen vorgenommen werden. Darum geht es hier nicht. Wichtig ist vor allem die Schulung der eigenen Beobachtung. Gefragt sind beobachten und das Formulieren von Vermutungen auf der Basis der vorhandenen Informationen, also der Versuch, das theoretische Wissen anzuwenden, um den Zustand vor Ort zu erklären. Es muss kein "richtiges" Ergebnis herausgefunden werden!